何翔飞 倪菁 赖芳静

【摘要】碳达峰、碳中和目标愿景,是党中央、国务院经过深思熟虑作出的重大战略决策,事关中华民族永续发展和构建人类命运共同体。本文从国际碳税实践出发,分析国际碳税、碳交易市场的有关政策,并通过我国低碳绿色税收体系的发展现状、部分省市在碳市场建设、碳排放交易的实践案例,并通过借鉴各国经验做法,提出构建有中国特色的碳税制度方案和政策建议。

【关键词】碳达峰 碳中和 碳税 碳排放交易

2020年9月召开的第七十五届联合国大会上,习近平主席作出庄严承诺,力争2030年“碳达峰”,并为实现2060年“碳中和”的庄严承诺而努力奋斗。习近平总书记在2022年10月党的二十大报告中提出“有计划、分步骤实施碳达峰行动”,以深入推进能源革命,加强煤炭清洁高效利用,加快规划建设新型能源体系,积极参与应对气候变化全球治理。为了更好地实现“碳达峰”、“碳中和”,世界各国都进行了有益的探索并取得一定的成果。

一、国际碳税的有关政策比较分析

上世纪90年代初,碳税在北欧开始探索,随后英国、德国、美国等发达国家相继开始实践,并积累有益经验。

(一)瑞典探索以能源税为主导的低碳税收体系

瑞典作为全球低碳税收最大的国家,其税收体系规模庞大、税种繁多,从1991年起,颁布了全球首部环境税收法案。其现行的低碳体系长期以以能源税和环境税为主导,长期以来对能源进行征税,通过税收杠杆调节作用,引导企业提高低碳能源技术水平,在标准范围内控制能源消耗水平。努力提高低碳经济的发展速度,如在低碳排放方面通过税收优惠支持引导技术研究等。此外,瑞典开展低碳转型改革,将能源消耗和污染排放作为征税重点,提高垃圾填埋税,新开征垃圾焚烧税,并对飞机票进行征税。

(二)丹麦、德国积极探索分步开展低碳改革

1992年丹麦颁布并实施二氧化碳税收政策、1996年二氧化硫税收政策也是在此基础上实施的。然后逐步收取环保税,如废电、废塑料、一次性餐盒、生活垃圾等。二氧化碳排放量的控制是通过颁布和实施税收政策来实现的。采取逐步分步开展低碳改革方式,给提供政策适应过渡期,引导企业持续投资节能项目,使企业有充足的时间更新升级环保设备。德国为了保护生态环境、减少能源消耗,通过提高电力税收、增加矿物类征税金额,引导和降低碳排放量。随着改革进程的推进,空气中硫氧化物、一氧化碳等含量逐年减少,氮氧化物的排放量也得到了有效地控制。

(三)荷兰形成环境保护税专款专用、资金循环的相对成熟的低碳体系

作为开征环境保护税较早、低碳体系相对成熟的荷兰,早在上世纪60年代就率先对水污染征税,并在上世纪90年代成立绿色委员会专门负责制订实施低碳制度。值得一提的是,为了推进环境保护以及节约使用能源,荷兰同样也推出许多税收举措,征税范围包括水污染、垃圾、噪音、燃料等。此外,荷兰的低碳专款专用,尤其是环保税,已形成专款专用、良性发展的资金循环,比如来源于水资源的税收,将重新投入在治理水污染方面。

(四)美国根据能源种类不同区别征收能源税

作为世界上能源消耗量最大的国家,美国的其低碳税收政策主要围绕提高低碳经济效益、降低化学物质排放和降低居民垃圾排放量三个方面展开:一是加强清洁能源的利用价值,制定多种税收优惠政策;二是为了把化学物质的排放量降到最低,对化学物质采取征税措施;三是为降低居民生活垃圾的排放量,对固体废弃物的处理实施征税制度。通过税收手段调节生产、消费,并采用低碳与价格补贴相结合的方式发挥激励作用。另外,美国在上世纪九十年代通过的《清洁空气法(修正案)》规定,允许在统一的排污许可证市场上交易未使用完的配额,生产企业必须有排污证,并有排污量配额,对环境保护起到正向激励作用。

(五)部分国家(地区)通过开征碳税和碳排放权交易

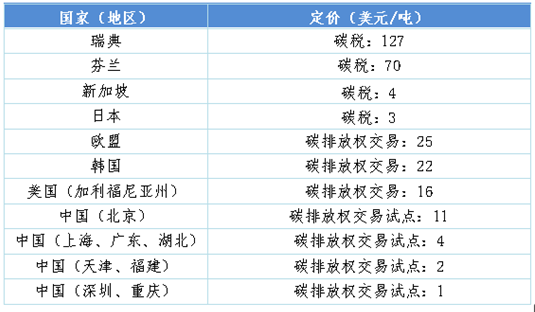

表1 世界部分国家(地区)碳税与碳排放权交易价格

为了更好地减少碳排放量,部分国家和地区通过开征碳税和碳排放权交易等方式,以削减二氧化碳排放,从而保护全球自然环境,减缓全球气候变暖。根据2022年4月的数据显示,全球已实施和计划实施的碳定价手段共71项(已实施68项,计划实施3项),其中碳税37项,碳排放权交易34项。芬兰、瑞典、新加坡和日本等开征碳税,欧盟、韩国、美国的加利福尼亚州等开始碳排放权交易。理论上看,碳税实施具有较为低廉的成本,而且其公平性也更具优势,但减排效果却无法估计;碳排放权交易可以严格测算碳排放总量,更具有适应性,与国际碳市场接轨上,面临的困难将会更少。但排放指标分配是否均衡、排放价格的不一致、排放量监测的技术难题等都亟待解决。单一的碳定价手段,在当下仍不够完美。因此,许多国家或地区兼收并蓄两种手段,如:英国、法国、丹麦、瑞士等18个国家,在国家层面上推行复合机制,加拿大不列颠哥伦比亚省等4个地区则建立了地区层面复合机制。中国也进行了碳排放权交易试点,期望能够通过上述措施实现“生态红利”和“效率红利”。

(六)车辆购置税和车船税改革

欧洲和北美部分国家(地区)较早开始以机动车税制改革促进绿色低碳。总体来看,改革的力度相对温和、而且是渐进式改革。一是融入型改革。如芬兰、瑞典、丹麦等以温和的融入型改革,制定了具有简便性、操作性和系统性的减排降碳税制。如芬兰的车辆登记税、瑞典的年度道路税和单卖的汽车登记附加税等。二是税率的小幅度调整,差异化税制但保持小幅提升。如德国和瑞典的机动车相关税种税率采取渐进式分阶段提高的方式,对税率及时进行调整。英国在首次纳税时对碳排放量和燃料类型对机动车进行了区分并规定了不同税率。丹麦的新机动车碳税依据每公里碳排放量的不同实行动态定额税率。三是以碳排放作为绿色低碳机动车税种的计税依据,如德国根据车辆行驶中的碳排放量征收机动车水,丹麦基于汽车碳排放量进行汽车登记附加税的征收。四是对纳税人给予税收减免或补贴,积极将减碳工作任务落到实处。如瑞典2018年7月1日起对新购节能汽车车主免征5年的年度道路税,德国对碳排放量每公里不超过95的环保型车辆给予每年30欧元的税收优惠。

二、低碳制度体系的国内探索和实践

(一)全国碳排放交易探索情况

2011年,碳排放权交易试点工作在北京、天津、上海、广州、深圳、湖北、重庆七地横空出世,试点地碳市场陆续上线交易,2016年12月,福建启动碳市场交易,成为第8个试点地区,实现了电力、钢铁、水泥等20多个行业的覆盖,截至2021年6月底,累计配额成交量4.8亿吨二氧化碳当量,交易额达到114亿元。2017年12月,国家发展和改革委员会印发《全国碳排放权交易市场建设方案(电力行业)》,标志着我国碳排放权交易体系设计总体完成,2020年底,正式启动全国碳市场首个履约周期,2021年6月,全国统一碳交易市场开放,同年7月16日开市。根据2023年6月末数据,全国碳市场碳排放配额(CEA)累计成交量2.38亿吨,累计成交额109.12亿元人民币。

当前,全国碳排放权交易市场纳入本行业的只有发电行业,目前中国核证减排量(CCER)和《碳汇造林项目方法学》是国内碳市场林业碳汇项目开发与交易的指导性方法学。碳审计、碳管理、碳战略规划、碳金融等由之衍生,碳资产成为第四类新型资产。

目前,碳排放量核算主要有三种方式,排放因子法、质量平衡法、实测法。三者中,排放因子法运用范围最为广泛、应用最为普遍。实际工作中受能源品质差异、机组燃烧效率等因素影响,导致计算偏差较大,计算数据较为粗略。

从实施成效看,碳排放权交易仅纳了电力行业,覆盖范围有限,且配额免费发放,难以形成有效价格水平来体现碳排放许可权稀缺性。此外,当下还存在碳排放数据获取流程中存在难以审核管理、燃煤元素碳含量的检测标准不统一、数据水分较大等突出问题,值得引起重视。

(二)碳市场建设的“福建经验”

福建不折不扣培育和践行习近平总书记关于生态文明重要论述。继2002年福建成为首批生态省试点的省份后,2014年被被国务院确定为全国第一个生态文明的先行示范区,2016年又被中央确定为全国第一个生态文明试验区。2020年底,位于福建福清的福建三峡海上风电国际产业园获得北京绿色交易所授予的“碳中和”证书,成为全国首个实现“碳中和”的产业园。福建持续创新碳汇等产品开发,推动全国首个农田碳汇项目、全国首个双壳贝类碳汇等项目落地,构建产品多样、层次丰富、市场活跃的林业碳汇交易市场,福建省林业碳汇成交量、成交金额双居全国第一。福建积极推动绿色金融产品创新,降低企业融资成本,助力绿色转型提速,为福建光阳蛋业股份有限公司量身设计全省首个畜禽粪污资源化利用国际核证碳减排标准(VCS)项目,助力企业成功实现减排与增收双赢。截至2023年6月底,福建海峡资源环境交易中心已累计实现碳排放权交易4794.69万吨,成交金额12.55亿元;其中:福建配额(FJEA)成交2901.14万吨,成交金额6.42亿元,当前虽然福建地区成交量和成交金额都相对较小,但我省依托福建海峡资源环境交易中心打造全省统一集中的碳市场,在产品交易、碳汇开发、碳金融衍生品等方面先试先行,探索绿色金融改革创新,走出一条具有福建特色的绿色经济发展新道路。健全碳市场交易制度势必会稳步扩大交易规模,未来发展潜力不可限量。

(三)碳中和项目-林业碳汇项目(福清南岭镇、南平顺昌县)

作为我国南方地区的重要生态屏障,福建省拥有1.21亿亩森林,7.29亿立方米森林蓄积量和66.8%的森林覆盖率,跻身全国最“绿”的省份之列。截至2023年6月底,福建林业碳汇(FFCER)成交407.84万吨,成交金额6340.19万元,位于全国前列,年均增加碳汇均在5000万吨以上。优越的前置发展条件让福建在林业碳汇生成、流通、增值、应用等环节积极探索“福建经验”。其中福清市南岭镇就是一个典型代表,南岭镇是全省首个开展林业碳中和项目的乡镇,其拥有丰富的森林资源。据测算截至2021年12月底,南岭镇面积约3.15万亩,森林覆盖率达68.2%,可开发林业碳中和项目林地面积约19686亩,预计10年内可产生经济效益400万元。近年来,该镇大力开发林业碳汇项目,积极参与国家碳汇市场交易,高质量推进林业碳中和项目。2022年10月福建省林业勘探设计院为南岭镇提供林业碳中和项目提供专项技术服务,对南岭镇碳中和林地进行碳汇量计算和检测,今后产生的碳汇量优先用于抵消大型活动、会议产生的温室气体排放量。今年以来,世界遗产大会、数字中国建设峰会、中国资产管理武夷峰会等大型会议活动相继在福建召开,通过购买林业碳汇、打造碳中和林等措施,分别抵消所产生的碳排放300吨、1097吨、65吨,逐步形成以低碳为荣的社会新风尚。

绿色是南平天然的底色,南平作为国家生态文明建设示范区和林业碳汇试点市,以顺昌县为试点,成功开发并交易了全省首单森林经营碳汇和全国首单竹林碳汇,交易碳减排量共计22.45万吨,交易金额超过400万元,走出了点“碳”成“金”的第一步。南平顺昌县国有林场在全国首创“一元碳汇”试点项目。截至目前,“一元碳汇”平台共有3844人次认购了6152吨的碳汇量,认购额61.52万元,惠及林农(脱贫户)769户。首创“森林生态银行”,盘活了大量分散的森林资源,共导入林地面积 6.36 万亩,林木蓄积量年均增加 1.2 立方米/亩以上,推进森林资源流转,实现资源资产化,真正诠释了“绿水青山就是金山银山”。

三、构建有中国特色的碳税制度方案和政策建议

“双碳”目标的完成离不开税收政策支持,要通过构建并完善低碳政策,充分发挥税收激励和约束作用,促进经济社会向生态友好型发展。

(一)探索低碳税制立法路径

煤炭、天然气、石油的燃烧是二氧化碳排放的三大来源,根据国际科学合作组织“全球碳计划”发布的《2022年全球碳预算报告》,三者碳排放量几乎完全覆盖了二氧化碳总排放量,占到了90%。碳税的立法路径主要有两条:一是在与碳税设计理念高度契合的环境保护税法理论基础上,可考虑在环境保护税中增加煤炭、石油和天然气的税目,开征碳税;二是采取补充法的碳税制度,鉴于我国已启动碳排放权交易市场,可以在资源税、消费税的相关税目中加入碳税进行附征。例如实际实施中,依托碳-能源税改革的国际经验、立足于我国制度基础,可在汽油消费税、柴油消费税和煤资源税的基础上附征碳税。同时,若开征碳税需兼顾收入中性,适度降低生产主体所得税等负担,减少资本、劳动等生产要素在税基中的占比,使税收制度更具经济效率。

(二)完善现行低碳体系

当前我国低碳体制主体税种主要是资源税和环境保护税,征收范围有限、作用不强,对企业的支持和引导作用尚显不足。在保护税部分,建议参考借鉴欧盟、美国等国家环境税的做法与经验,建立“多排多征、少排少征”的正向激励机制,按照“谁污染谁负担”原则,将环境保护税的征税范围逐步扩围,直到对所有有损生态环境的污染物实施全覆盖,并对不同的排放浓度按差别税率征税,同时可出台配套的税收优惠政策,鼓励农业节约用水、居民生活清洁用水、清洁企业生产、提高废弃物处置利用率等方面的措施。此外,还要考虑生产生活实际,将整体税率进行适当提高,保证征收力度高于企业排污处置费用,减少企业逐利行为、提高环境保护税对排污行为的约束力。在资源税的层面,建议同样扩大征税范围,将一些濒临枯竭或超载的资源,以及一些未纳入征收范围的不可再生资源纳入征税范围,将资源税税负适当提高至与开采的外部费用相当的水平。此外,对不同开采成本、不同污染程度的地方,也可以根据税收公平原则,实行差别税率。加快推进水资源税试点改革以及资源税清费立税等事项。消费税方面,建议扩大消费税征税范围,引导绿色消费,如对煤炭、塑料、电池、化学农药等对环境有损的产品增加消费税税负。

(三)加强工业领域低碳发展的激励和约束

实施约束性财税政策,加大税收惩罚力度,遏制污染行为,在合理范围内增强税收调节工业节能减排的力度,同时考虑将碳排放纳入征税范围。在鼓励政策方面,通过减免税、加速折旧、再投资退税等方式,完善纳税信用等级评价、财税银保合作协议等机制,促进税收与财政、金融、价格等政策衔接。鼓励低碳技术的研发、引进和使用,对低碳工艺和资源再循环给予相应的财税优惠。扩大现行税收优惠范畴,对低碳技术转让等环节适当提高税收优惠力度,以降低开发成本、鼓励低碳发展。在税收激励方面,建议在延续增值税、企业所得税现行税收优惠政策的基础上,在适当降低门槛的同时,进一步扩大环境保护、节能节水项目的优惠范围、加大对资源综合利用产品和劳务所涉及的增值税的优惠力度。对中小企业购置并使用的环保专用设备实行加速折旧,并对中小企业节能环保技术研发费用的加计扣除比例进行适当调整,鼓励企业在节能减排技术及设备方面加大投入。

(四)健全和完善低碳征管机制

一是充分运用云计算、大数据以及人工智能等现代技术手段,搭建涵盖环保、税务及其他相关政府部门的涉税信息互联互通互享平台,实现涉税信息的采集实时性、集成性、完整性,为提高环境保护税的征管效率、降低征管成本提供有力支撑。二是系统梳理现行税收政策,加强对环保税、资源税税收征管和税源监控,在完善现有政策配套的基础上,支持和引导企业用好税收政策、加速转型升级、支持绿色发展,把基层税收征管力量向能源消耗多、环境污染大的行业倾斜。

(五)强化碳排放监控,为开征碳税提供技术支持

开征碳税导向型强,不仅有利于实现碳达峰、碳中和目标,而且可与碳排放交易相互促进,相辅相成。欧美国家的经验与国内试点实践表明,碳税对二氧化碳排放有一定遏制作用。在技术层面,国家统计局、生态环境部《关于加快建立统一规范的碳排放统计核算体系实施方案》提出,至2023年逐步建成统一规范的碳排放核算体系,推进各行业碳排的统计核算,而核算体系的建成将对确定碳税课税要素起到基础支撑。政策层面上,我国现有低碳体系可以为碳税的开展提供一定的支持。建议分行业逐步推动碳税的开征,根据碳排量设置不同的征税标准,实现差别税率管理,采取渐进式、阶段式法,给予企业充足时间来适应及转型。此外,政府可以将碳税收入用于再分配,鼓励企业与个人的低碳行为,促进低碳转型。

(六)加强低碳的国际协调与合作

实现“双碳”目标与国际合作是密不可分的。2021年3月,欧盟通过碳边境调节机制方案以解决可能的碳泄漏问题,此外,根据欧洲议会和欧洲理事会在2022年12月13日所达成的临时协议,2023年10月起欧盟将试行“碳关税”,并明确于2026年正式实施。在“碳关税”机制下,碳定价机制完善程度越高、碳价格与欧盟差异程度越小,所受负面影响将越小。中国是欧盟的重要贸易伙伴,目前欧盟ETS所覆盖行业除中国ETS覆盖的电力行业外,还包括制造业和航空业,另外,根据OECD对碳定价分数指标的估算,中国评分也远低于欧盟,代表着我国产品出口欧盟将获得很低的碳价格抵免,由此带来的税基侵蚀问题同样不容小觑。我们应主动作为,积极融入,加强国际协调与合作,积极为双碳目标的实现贡献中国智慧,努力构建人类命运共同体。

新形势下,我国应高度关注碳关税机制及其税制设计,构建明确细致的碳定价路线图,支持并引导相关行业合理有序规划中长期碳减排目标,有效促进碳减排和低碳转型,保障国内碳排放主体税负相对公平,发挥好低碳调节作用,为实现“碳达峰”、推进“碳中和”贡献中国力量,展示中国智慧。

(作者单位:国家税务总局福清市税务局)

【参考文献】(略)

闽公网安备 35010202000728号

Powered by SiteServer CMS

闽公网安备 35010202000728号

Powered by SiteServer CMS